Si cela parait aujourd’hui tout à fait normal de voir une femme porter un pantalon, cela n’a, de loin, pas toujours été le cas. La démocratisation du port de vêtements dits masculins par la femme est le fruit d’un combat qui a duré plusieurs siècles. Il a même officiellement pris fin tout récemment: les femmes portent légalement le pantalon depuis 2013 ! Quand le vêtement bouleverse l’ordre établi, forcément, ça fait scandale. Et le masculin féminin en est le parfait exemple. Retour sur ce phénomène qui, bien plus qu’une simple mode, symbolise une revendication.

En homme, jamais tu ne t’habilleras

Si, à partir du XIIe siècle, femmes et hommes s’habillent des mêmes vêtements, le XIVe siècle marque une rupture dans cette tendance: à partir de ce moment, elles/ils doivent s’habiller différemment. À travers le vêtement et, plus généralement, à travers son apparence, l’homme démontre sa puissance, son autorité, face à une femme qui lui est subordonnée.1 Mais la volonté de différencier les sexes par le vêtement remonte à plus loin encore puisque la Bible traite déjà de ce sujet. Dans le Deutéronome 22-5, nous pouvons en effet lire ceci: « Une femme ne portera point un habillement d’homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton Dieu. » Gare, donc, à celle ou celui qui ira à l’encontre de la loi sacrée… Bien plus tard, le 7 novembre 1800, la Préfecture de Police resserre l’étau autour de la femme, en établissant un décret (le fameux décret abrogé en 2013 seulement) interdisant le port du pantalon par la femme, à moins que celle-ci ne demande « une permission de travestissement », justifiée pour des raisons médicales ou professionnelles notamment.2

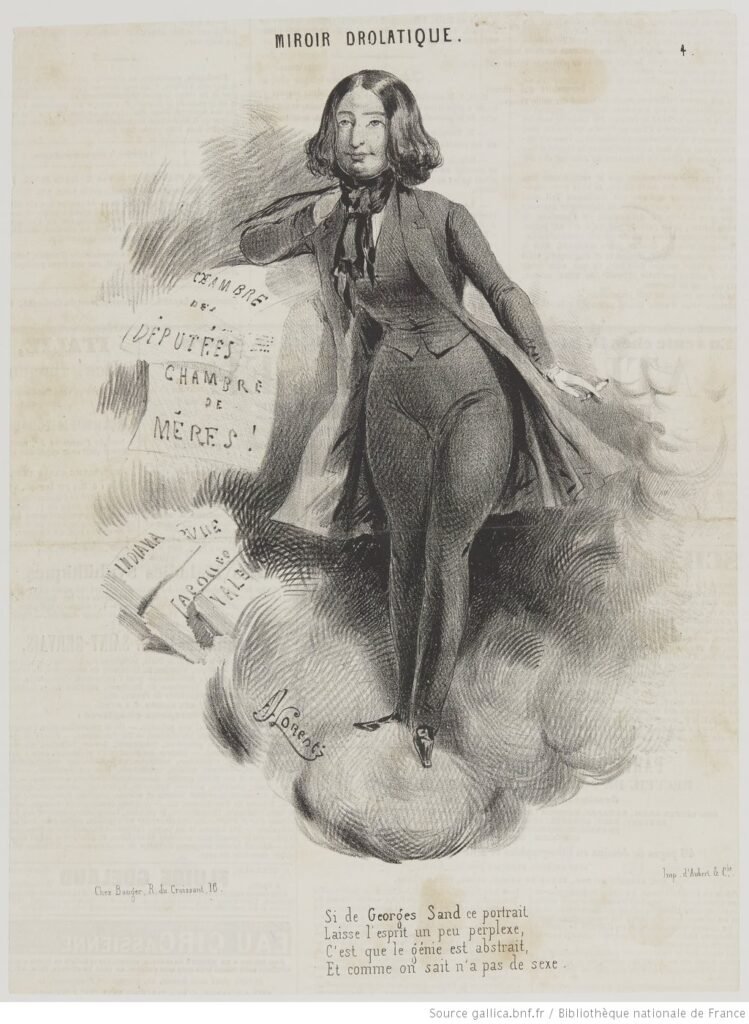

Jamais ces écrits officiels n’ont empêché les femmes de s’approprier les vêtements d’hommes. L’inconfort, le « caractère mortifère »3, le coût élevé du costume féminin, la possibilité, également, de se libérer « des contraintes sociales » et de pouvoir vivre comme bon leur semble, sont autant de raisons qui les ont conduites à se détourner de leurs robes pour préférer le pantalon. George Sand, symbole même de ces revendications et de cette aspiration à l’égalité des sexes, s’enthousiasme dans son autobiographie des possibilités que lui offrent son travestissement: « On ne me connaissait pas, on ne me regardait pas, on ne me reprenait pas. »4

Le pantalon, tu banniras

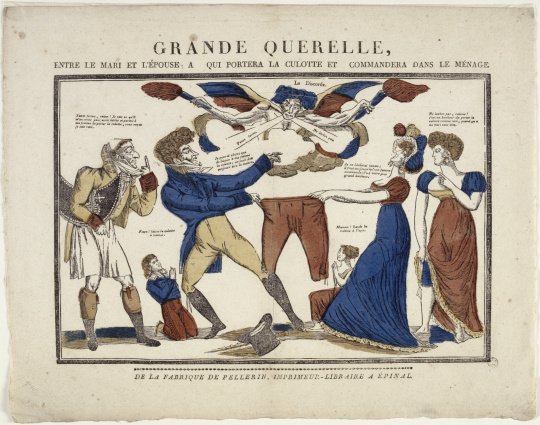

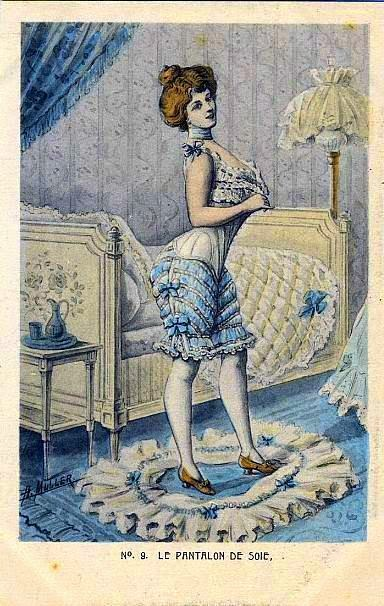

Le pantalon, emblème de cette émancipation, a lui-même connu sa propre petite histoire avant de s’affirmer en tant que vêtement du quotidien dans le vestiaire féminin. Car, avant de porter le pantalon, les femmes portaient (déjà) la culotte ! Le premier pantalon féminin était un sous-vêtement, une pièce de lingerie portée sous la robe à partir de l’époque du Directoire.5 Précisons que la culotte était, à l’époque, symbole absolu de masculinité. Quelle abomination, pour les hommes, de voir les femmes « porter la culotte, aussi bien au propre qu’au figuré »6 ! Quel désastre que la femme, en cachant son intimité, ose se dérober au désir masculin ! La culotte portée par la femme c’est une « punition »7, c’est rappeler la faute originelle. « Car la feuille de vigne fut la première culotte et le symbole du premier châtiment. »8 Bien heureusement, seule l’une des deux faces d’Eve était voilée, « ce qui laissait les horizons libres de l’autre et ne gênait en rien le point de vue (…) culminant. »[^9 ] Mais avec la culotte, avec le pantalon, horreur et damnation ! L’homme ne voit plus rien ! La femme fait ses propres choix ! Bouleversement de l’ordre établi par le vêtement !

1885 – Boston Public Library

Nathaniel Currier – 1851 – Springfield Museums

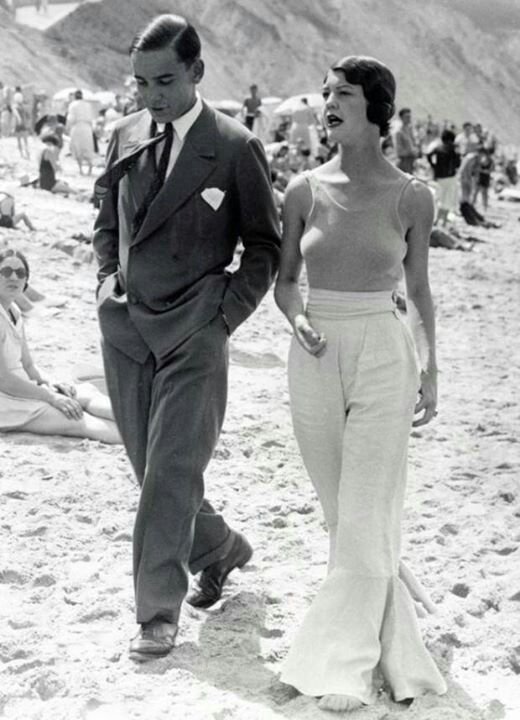

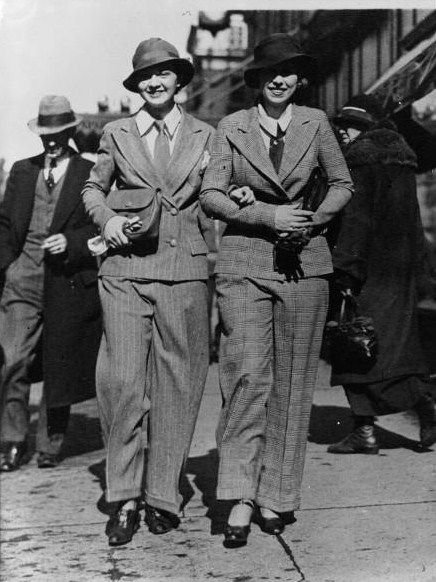

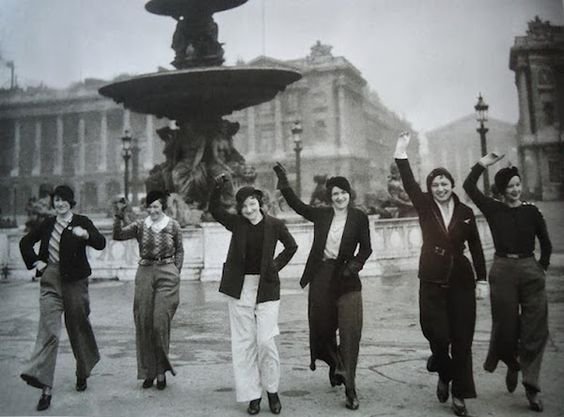

Avec le temps, la culotte s’allonge pour devenir pantalon. Les jambes, jusque là cachées par la longueur des robes, se dessinent progressivement. Dès 1851, Amelia Bloomer, célèbre féministe américaine, invente le bloomer, ou « pantalon à la turque », un pantalon bouffant porté sous une jupe.[^10 ] Ce dernier inspire le pantalon de sport au siècle suivant. La démocratisation des pratiques sportives entraine la généralisation du port du pantalon par les femmes. Toutefois, cela ne s’applique encore qu’en des circonstances particulières: le pantalon est surtout porté par les sportives professionnelles et est très peu, voire pas du tout, vendu dans les magasins.11 Au moment de la Première Guerre mondiale, de plus en plus de femmes portent le pantalon. Mais, encore une fois, cela relève de l’exception: le pantalon est idéal pour permettre aux femmes de travailler durant la guerre et celui-ci disparait presque totalement de la garde-robe féminine une fois que la vie reprend normalement son cours. Dans les années 1930, le port du pantalon s’étend au domaine des loisirs: bicyclette, équitation, plage, … il investit des sphères de plus en plus nombreuses. Mais cela ne signifie toujours pas qu’il est totalement accepté. Au contraire. Les femmes ayant l’audace de porter un pantalon risquent une confrontation avec la justice (le décret de 1800 est toujours dans les esprits). L’un des exemples les plus connus est celui du procès de Violette Morris, sportive de haut niveau, condamnée car elle porte des vêtements masculins et, plus particulièrement, des pantalons.12 Il faut attendre les années 70 pour que le pantalon féminin soit définitivement accepté et approuvé dans tous les champs de la société. Ainsi, « le long combat des femmes pour le pantalon connait enfin la victoire. »13

Tes cheveux, tu ne couperas pas

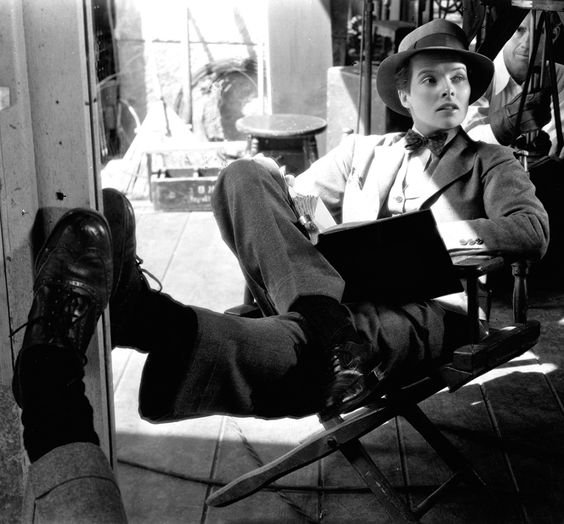

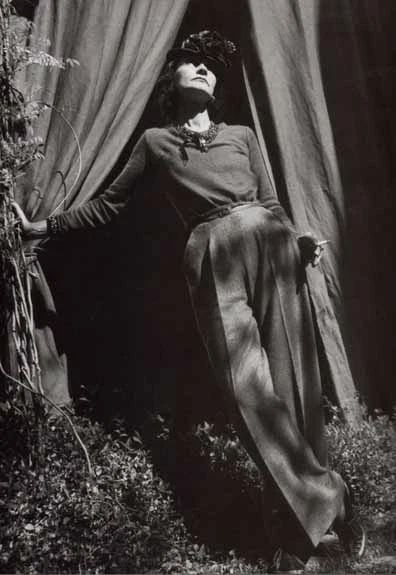

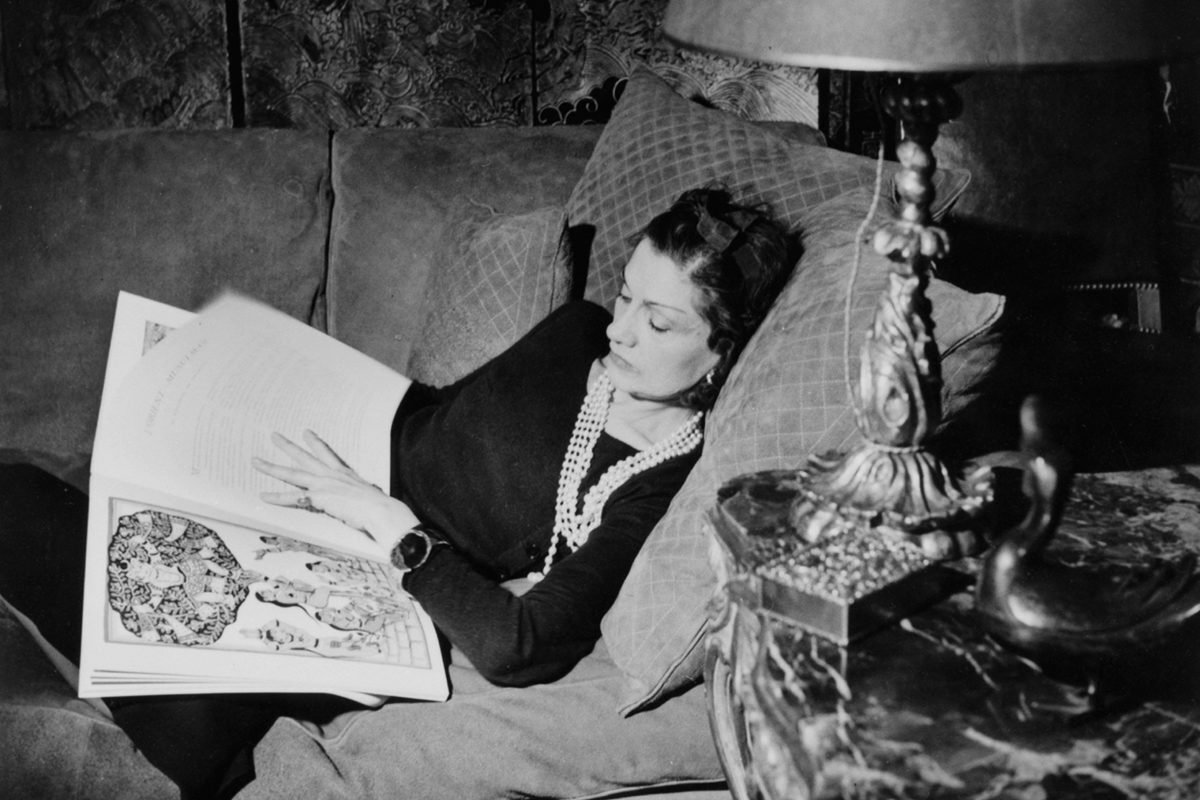

Raconter l’histoire du masculin féminin serait vain sans parler de celles et ceux qui ont activement participé à sa démocratisation. L’emblème suprême de cette androgynie est certainement la garçonne des années 20, cette jeune femme aux cheveux coupés et à la recherche d’un corps plat, mettant à bas les « caractères sexuels distinctifs »14. Elle a été popularisée par le roman éponyme de Victor Margueritte, publié en 1922 et exposant la liberté d’une jeune femme qui s’émancipe des moeurs de l’époque. Le roman, censuré et jugé pornographique (du fait de la liberté amoureuse de l’héroïne notamment), devient le modèle secret des femmes des Années folles aspirant à autre chose qu’à un destin tout tracé de mère et d’épouse. Bien évidemment, cela dérange. La coupe courte, dite « à la garçonne », que Colette avait déjà osé adopter 20 ans auparavant, choque particulièrement et certaines femmes doivent recourir à des explications ingénieuses (ou non) pour justifier leur nouvelle coiffure auprès de leur mari. Certaines d’entre elles font croire que, s’étant approchées trop près d’une bougie, leur chevelure a subitement pris feu. D’autres faits, beaucoup moins comiques, impliquent des procès contre des coiffeurs, des femmes séquestrées par leurs maris pour ne pas être vues les cheveux coupés, un assassinat, même, d’un père, fou de rage, qui tue le coiffeur de sa fille 15. Non, cela ne rigole pas quand la femme se rebelle et se libère… Qu’importe ! Le combat continue. Dans les années 1930, Marlène Dietrich fait grand bruit en apparaissant, dans la vie comme à l’écran, habillée d’un costume d’homme. Elle va encore plus loin quand, dans Coeurs brûlés (1930), vêtue d’un smoking, elle adopte les attitudes d’un homme et finit par déposer un baiser sur les lèvres de la jeune femme qu’elle tente de charmer. Elle fait du masculin féminin un art de vivre. De la même manière, Katharine Hepburn, autre icône du cinéma des années 30, porte le pantalon et apparait dans Sylvia Scarlett (1935) totalement métamorphosée en garçon. Le cinéma s’empare du travestissement féminin, le met en scène, le popularise, comme avaient déjà pu le faire la littérature et le théâtre auparavant (nous pensons à As you like it de Shakespeare, La Fausse Suivante de Marivaux ou encore Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier).

Ces créateurs et créatrices, tu éviteras

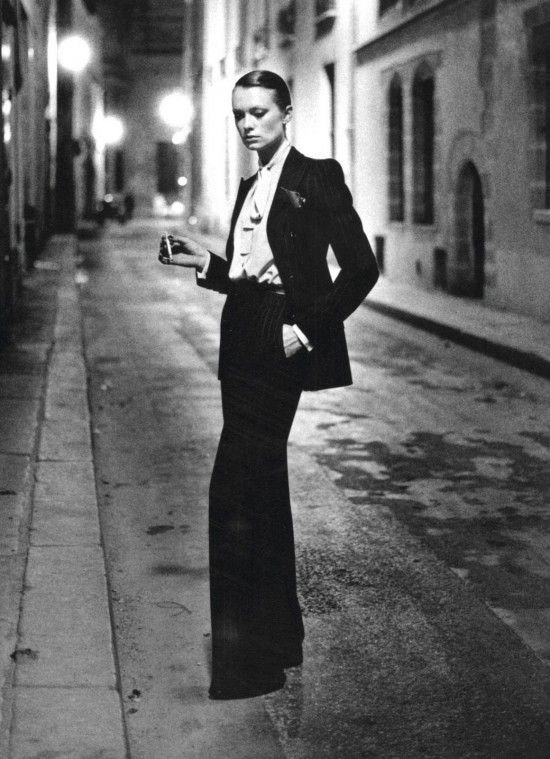

Et la mode, dans tout ça ? Non, le masculin féminin n’est pas une simple mode. Mais il ne serait rien, sans aucun doute, si les créateurs et créatrices de mode ne s’en étaient pas mêlés, si elles/ils n’avaient pas accompagné la femme, si elles/ils n’avaient pas combattu à ses côtés. Paul Poiret, dans les années 1910, libère le corps de la femme de toute contrainte et accélère l’histoire du pantalon avec la création de son « pantalon de harem »16. Une dizaine d’années plus tard, Coco Chanel, avec ses lignes sports et ses tailleurs, mène sa « guerre »17 pour émanciper la femme de l’autorité masculine. Elle a conscience du fait « que, pour vaincre un puissant ennemi, il faut (…) se glisser dans sa peau. »18 En mêlant masculin et féminin, Chanel crée plus qu’un style: elle façonne la femme moderne. Elle lui donne la liberté. Une liberté qui s’affirme dans les années 60 avec Yves Saint Laurent. Son smoking (collection Haute Couture Automne-Hiver 1966) fait scandale autant qu’il fascine. La rumeur raconte que Nan Kempner, refusée d’entrée dans un restaurant new-yorkais parce qu’elle porte un pantalon et, plus particulièrement, un smoking Saint Laurent, enlève le bas et dîne en ne gardant que la veste. Avec le smoking et, plus généralement, les codes masculins présents dans ses collections, Yves Saint Laurent va plus loin. « Chanel a donné la liberté aux femmes. Yves Saint Laurent leur a donné le pouvoir », nous dit Pierre Bergé. Et, en effet, avec lui, le combat pour le pantalon prend fin.

Victoire du masculin féminin.

Si le port de vêtements dits masculins par les femmes est aujourd’hui tout à fait accepté, qu’en est-il de l’inverse ? Pourquoi les vêtements féminins ne sont-ils pas encore intégrés dans le vestiaire masculin ? Un autre combat est à mener. La stricte séparation entre masculin et féminin est totalement archaïque (elle date du XIVe siècle, rappelons-le). Elle n’a plus lieu d’être aujourd’hui. Un vestiaire commun à tous, une mode unisexe, représenteraient une avancée vers la modernité. Dans les années 60, Jacques Esterel et Rudi Gernereich avaient déjà lancé cette idée. Plus tard, Jean-Paul Gaultier continuera sur cette lancée. Aujourd’hui, Mark Bryan fait le buzz sur les réseaux sociaux en portant chemise d’homme, jupe et talons hauts. La voilà, la mode de demain: une mode qui ne sépare pas, une mode qui dépasse la notion de genre, une mode illimitée, qui nous permettrait d’être ce qu’on est, en toute liberté.

1. Denis Bruna, « Moyen Âge. 1330-1480 » dans Histoire des modes et du vêtement, sous la direction de Denis Bruna et Chloé Demey, Textuel, 7 novembre 2018, p. 38 ; p. 44

2. Propos de Denis Bruna, France Inter, Mode: depuis quand les femmes portent-elles des pantalons en France ? par Jimmy Bourquin (5 mars 2020), <https://www.franceinter.fr/histoire/mode-depuis-quand-les-femmes-portent-elles-des-pantalons-en-france>

3. Nicole Pellegrin, « Le genre et l’habit. Figures du transvestisme féminin sous l’Ancien Régime », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 10 | 1999, mis en ligne le 29 mai 2006, consulté le 30 novembre 2020. <http://journals.openedition.org/clio/252>

4. George Sand, Histoire de ma vie, Quatrième partie, Chapitre XIV, 1854

5. Propos de Denis Bruna, France Inter, Mode: depuis quand les femmes portent-elles des pantalons en France ? par Jimmy Bourquin

6. Pierre Dufay, « Les origines » dans Le pantalon féminin: un chapitre inédit de l’histoire du costume, Paris, 1916, p. 5

7. Armand Silvestre, Préface de Le pantalon féminin: un chapitre inédit de l’histoire du costume, p. X

8. ibid

9. ibid

[^10 ]: Pierre-Jean Desemerie, « Un pantalon pour femme », partie « Vingtième siècle. 1905-1947 » dans Histoire des modes et du vêtement, pp. 380 – 381

11. ibid

12. ibid

13. Sophie Lemahieu, « Vingtième siècle. 1947-2001 » dans Histoire des modes et du vêtement, p. 414

14. Charlotte Seeling, « 1920-1929: La garçonne » dans La mode au siècle des créateurs. 1900-1999, HF Ullmann Editions, 7 avril 2000, p. 86

15. Pierre-Jean Desemerie, « Vingtième siècle. 1905-1947 » dans Histoire des modes et du vêtement, p. 341

16. ibid, « Un pantalon pour femme »

17. Charlotte Seeling, « Coco Chanel » dans La mode au siècle des créateurs, p. 99

18. ibid

Bibliographie

- Bourquin, Jimmy, Mode: depuis quand les femmes portent-elles des pantalons en France ?, France Inter, 5 mars 2020, <https://www.franceinter.fr/histoire/mode-depuis-quand-les-femmes-portent-elles-des-pantalons-en-france>

- Bruna, Denis et al., Paris, Musée des Arts Décoratifs, 2016, Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale. Extraits du catalogue d’exposition (1er décembre 2016 – 23 avril 2017), <https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/expositions-terminees/tenue-correcte-exigee-quand-le-vetement-fait-scandale/>

- Bruna, Denis, Moyen Âge. 1330-1480. Dans D. Bruna et C. Demey (dir.) Histoire des modes et du vêtement, Textuel, 7 novembre 2018

- Dufay, Pierre, Le pantalon féminin: un chapitre inédit de l’histoire du costume, Paris, 1916

- Lemahieu, Sophie, Vingtième siècle. 1947-2001. Dans D. Bruna et C. Demey (dir.) Histoire des modes et du vêtement, Textuel, 7 novembre 2018

- Pellegrin, Nicole, « Le genre et l’habit. Figures du transvestisme féminin sous l’Ancien Régime », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 10 | 1999, mis en ligne le 29 mai 2006, consulté le 30 novembre 2020. <http://journals.openedition.org/clio/252>

- Sand, George, Histoire de ma vie, 1854

- Seeling, Charlotte, La mode au siècle des créateurs. 1900-1999, HF Ullmann Editions, 7 avril 2000

- Silvestre, Armand, Préface. Dans Pierre Dufay, Le pantalon féminin: un chapitre inédit de l’histoire du costume, Paris, 1916

- Toute l’Histoire, (2017, mars 19). Documentaire Tenue correcte exigée ! Quand le vêtement fait scandale. Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=Z48tafTNMkg&t=1861s>